Por: Víctor Aurelio Llangarí Ashqui

Por: Víctor Aurelio Llangarí Ashqui

Kichwa, Nación Puruhá, en la Amazonía Ecuatoriana

Agosto 22 de 2020

Resumen

El presente artículo recopila un recorrido histórico de las lenguas vivas que tejen la interculturalidad desde los espacios territoriales: contexto ecuatoriano bajo los enfoques de fortalecimiento, rescate y revitalización de las lenguas originarias de los pueblos y nacionalidades a nivel latinoamericano, de manera objetiva como está tratada a profundidad con la participación de los actores sociales en los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBs), Unidades Educativas Comunitarias Interculturales Bilingües (UECIBs), en los institutos y en las universidades de la educación superior, que dan un giro epistémico de aprender, reaprender y desaprender los dominios de las lenguas a través de sus propios códigos lingüísticos en la educación del siglo XXI; con los grandes retos frente a la crisis mundial de la pandemia COVID-19, económica y las plataformas virtuales en el sistema educativo nacional.

Palabras clave: Lenguas, Fortalecimiento, Revitalización, Tejen, Interculturalidad, Espacios Territoriales.

Introducción

La Constitución Política del Ecuador[1], reconoce la presencia de nacionalidades indígenas dentro de su territorio y, en consecuencia, también reconoce que el país es intercultural y plurilingüe.

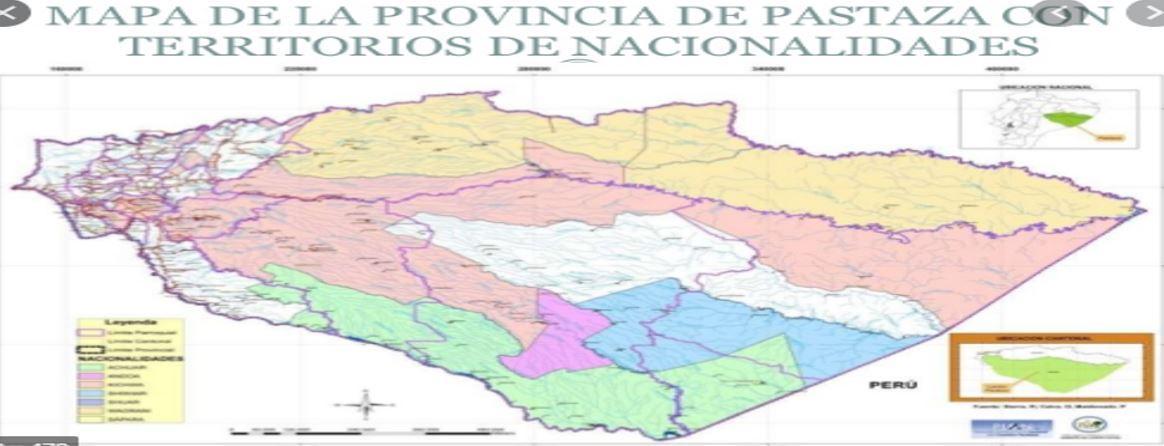

El Ecuador es un país intercultural y plurinacional conformado por diferentes nacionalidades y pueblos. La población indígena ecuatoriana posee sus propias lenguas y se encuentra asentada en las cuatro regiones del país. En la Región Costa se ubican las nacionalidades: Awa, Chachi, Tsa’chila y Épera; en la Región Amazónica se sitúan: Cofán, Siona, Secoya, Sapara, Wao, Shuar, Achuar, Shiwiar y Andwa; y, en la Sierra, Amazonía, Costa y Región Insular la nacionalidad Kichwa. Por otra parte, afrodescendientes y montubios utilizan el castellano como su lengua de comunicación.

Según reflexiones. La interculturalidad es una política de dominio y control del estado (Juan Guzmán, 2019, REDIIN Chiapas); y, por tanto, La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) ha sido una política integracionista. Los docentes realizan la traducción de contenidos colonizadores y neoliberales en nuestras lenguas originarias nativas, difundiendo y fortaleciendo las políticas colonizadoras impuestas por OCDE- PISA, educación masificada que responde al saqueo de recursos, esto retrocede el kikin yuyay/pensamiento propio desde su cosmovisión en la que enfatizamos en el Ecuador existen 14 nacionalidades ubicadas en sus espacios territoriales con demarcaciones originarias antes de la figura del estado-nación, de la misma forma 18 pueblos indígenas y 1 pueblo afroecuatoriano que siguen dando el valor de sus saberes-conocimientos y dominios para ser implementadas en base al sistema de conocimiento la metodología del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB, 2013).

La consciencia lingüística explicitada desde una visión global es una perspectiva hermenéutica, y, más precisamente, desde los postulados gadamerianos, se considera no ya la lengua sino el lenguaje como un elemento constructivista en el sentido de que el conocimiento de nosotros mismos y del mundo implica siempre el lenguaje, el nuestro propio. Crecemos, vamos conociendo el mundo, vamos conociendo a las personas y en definitiva a nosotros mismos a medida que aprendemos a hablar. (…) Aprender a hablar significa la adquisición de la familiaridad y conocimiento del mundo mismo tal como nos sale al encuentro (Gadamer, 2006, pág.148).

Invoco a todos los actores sociales de ir caminando juntos y tejiendo redes por seguir transformando el sistema de educación pública, que sea incluyente, gratuita y que el estado ecuatoriano dote de todo un sistema de tecnologías para que todos los estudiantes junto con su familia en los procesos de la educación infantil familiar comunitaria (inicial), educación básica intercultural bilingüe (básica), bachillerato intercultural bilingüe (bachillerato general unificado, bachillerato técnico y bachillerato técnico productivo) y la universidad tenga el derecho de formarse desde la vida para la vida; hago hincapié que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) tenga su propio sistema de plataforma única en la que se verifique los dominios de forma cualitativa y no seguir midiendo a un ser individuo a través de una nota cuantitativa.

Lenguas originarias en el contexto ecuatoriano

En el tratamiento de las lenguas originarias vivas por la eficiencia lingüística. La Ley Orgánica de Educación Intercultural[2], promueve procesos de interculturalidad y pluralidad en el sistema educativo y lo complementa con la enseñanza aprendizaje de un idioma ancestral, a través de la inclusión de un currículo de estudio (Art. 6, lit. l). En este contexto, el Ministerio de Educación cumpliendo con la normativa, pone al servicio de los docentes ecuatorianos, el CURRÍCULO de las nacionalidades (SEIB-MINEDUC 2017) desde la unidad 1 a las 75 unidades[3] y la ampliación curricular del bachillerato (SEIB-MINEDUC 2017) en la enseñanza aprendizaje de la lengua KICHWA, para la culminación del tercer año de bachillerato como una asignatura optativa. Este aprendizaje, conlleva también el reconocimiento, apropiación, respeto y fortalecimiento de las expresiones culturales de este sector poblacional del Ecuador. Se considera introducir, paulatinamente, a los estudiantes del tercero de bachillerato en la construcción de una sociedad ecuatoriana intercultural, valorando la diversidad lingüística y cultural en la que vivimos.

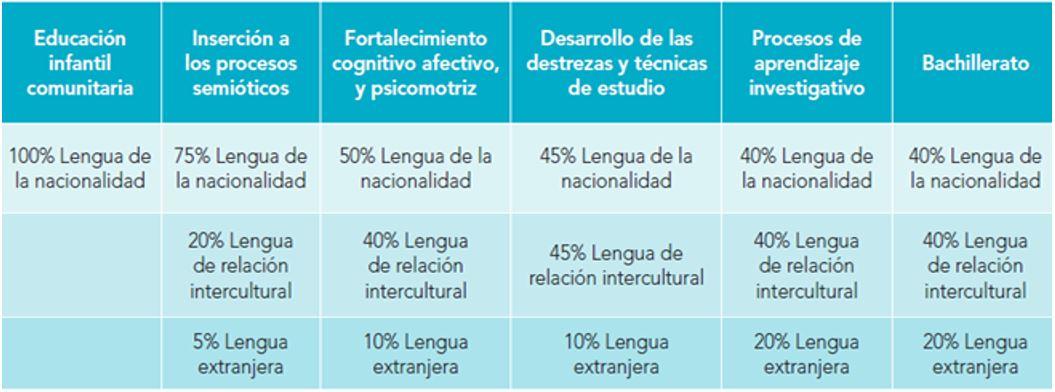

La utilización de la lengua en los CECIBs y UECIBs bajo la rectoría de la Secretaria del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB-MINEDUC), está considerada que la consciencia lingüística va desde un proyecto de vida de formación al ser humano, que tenga amor desde el corazón en base al siguiente cuadro que interrelaciona los sistemas educativos en el marco legal de las políticas públicas; El kichwa, al igual que otros idiomas originarios, es aglutinante. “Esto quiere decir que a partir de una palabra base (raíz de la palabra), se puede agregar una o varias partículas que añaden más significados. Estas partículas se llaman morfemas ligados porque están junto a la raíz” (Montaluisa, 2006). Esta característica es un elemento básico para aprenderlo.

El Acuerdo Ministerial No. 440-13, de 5 de diciembre de 2013, en su artículo 3, expresa que “los docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe utilizarán las distintas lenguas involucradas en la implementación del proceso educativo de acuerdo al siguiente esquema […]”

Fuente: Cuadro del Artículo 3. Utilización de la lengua. Acuerdo Ministerial No. 0440-13 Pág. 4, MOSEIB.

Bajo las políticas del SEIB la aplicación del MOSEIB y los instrumentos operativos institucionales de ejecución, se realiza una muestra de la metodología del sistema de conocimiento el proceso de evidencias del tratamiento de las lenguas en este caso el kichwa y shuarchicham en la UECIB Amauta Ñanpi[4], durante el periodo lectivo 2019-2020, generado por sus docentes.

Imagen compilada 1: Docente de educación básica Bertha Emma Aguinda Grefa Planificaciones de Conocimiento y Dominios PCD y con los estudiantes de las unidades 48-54 proceso de DDTE en la UECIB Amauta Ñanpi 2024-2020.

Imagen compilada 1: Docente de educación básica Bertha Emma Aguinda Grefa Planificaciones de Conocimiento y Dominios PCD y con los estudiantes de las unidades 48-54 proceso de DDTE en la UECIB Amauta Ñanpi 2024-2020.

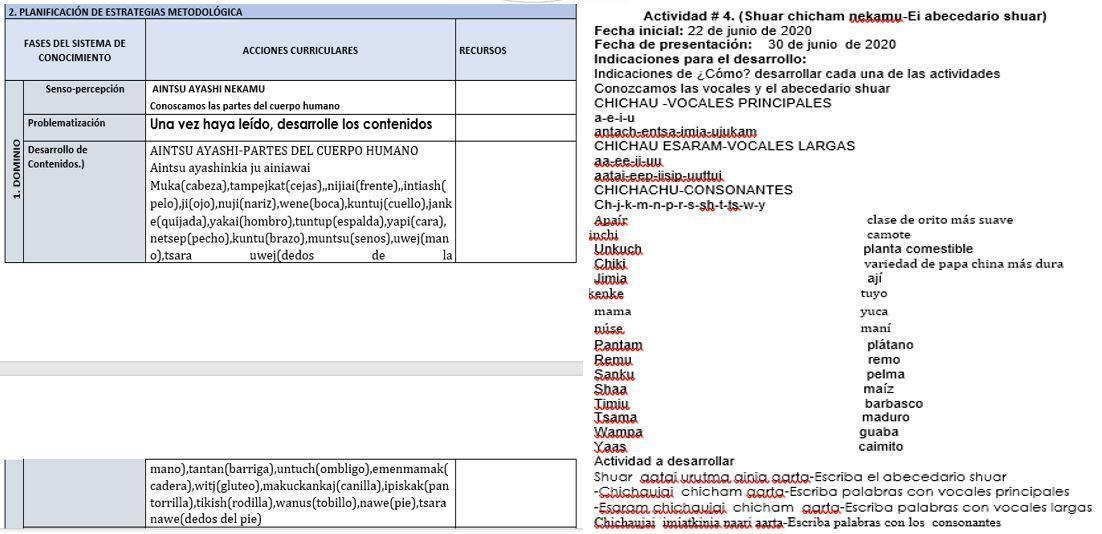

Imagen compilada 2: Docente de lengua shuar Rubén Mariano Washicta Sanchim planificaciones de PCD de las unidades 34-54 proceso de DDTE en la UECIB Amauta Ñanpi, periodo lectivo 2019-2020.

En las universidades del país bajo la rectoría de la SENESCYT[5], CES[6] y CEAACES[7] un el ejemplo de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) como Institución de Educación Superior y en apego a los principios del Estado Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; propugna mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales (ibid, Art. 57, numeral 12); por tal motivo se fundamenta en el currículo de Lengua Ancestral Kichwa, Shuar y otras que están por implementarse como política pública.

| PROGRAMA DE PREGRADO Y PROFESIONALIZACIÓN EB Y EIB |

| 45% Lengua de la nacionalidad |

| 45% Lengua de relación intercultural |

| 10% Lengua extranjera. |

Fuente: propuesta de eficiencia lingüística por los docentes de lengua ancestral kichwa UNAE 2020.

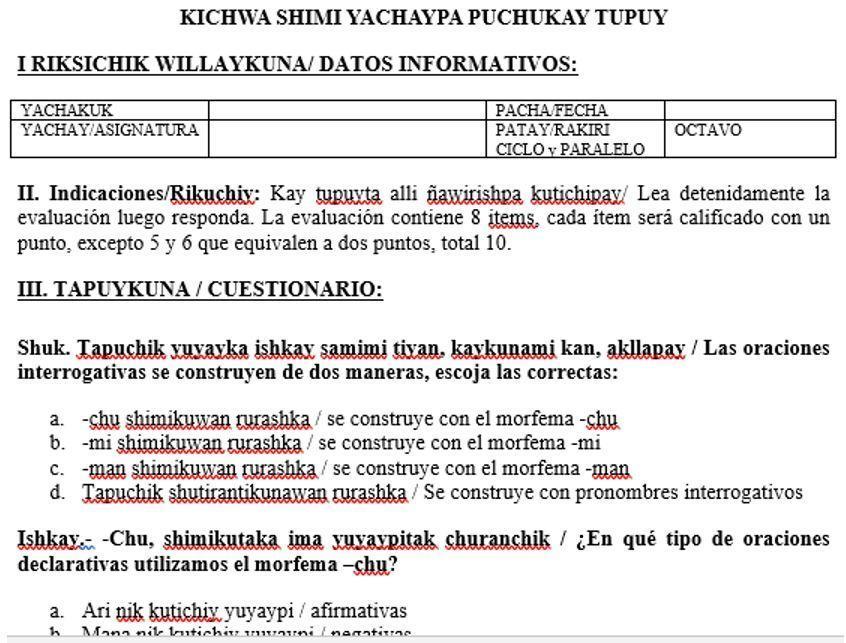

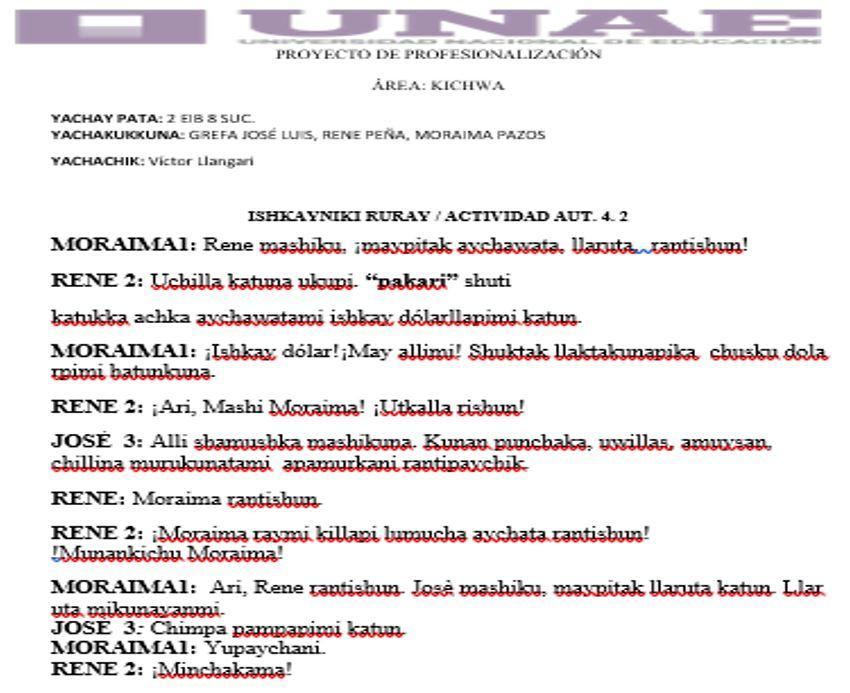

La Universidad Nacional de Educación (Ecuador), con su propio modelo pedagógico (2016) contribuye al fortalecimiento del desarrollo de estas competencias, así como, durante el tratamiento de la Lengua Ancestral Kichwa se considera el proceso académico. La evaluación formativa pedagógica es virtual que da origen a una calificación, acorde al avance de los contenidos, evidenciados en el desarrollo de las actividades autónomas, de praxis, y presencial; mismos que contribuyen al desarrollo de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados al campo de la lengua y cultura; de esta manera se busca proponer posibles soluciones al núcleo problémico expuesto para los diferentes ciclos de Lengua Ancestral. V ciclo. “Construcción de frases”. VI ciclo “Construcción de oraciones”. VII ciclo “Combinación de frases y oraciones”. VIII ciclo “Encadenamiento de oraciones, párrafos y literatura”.

Para la evaluación formativa se utiliza rubricas relacionadas con las habilidades comunicativas: leer, escribir, oír y hablar, que contienen indicadores que evidencian el aprendizaje de la lengua, de manera sistemática y con grado de fluidez, en consistencia del programa de profesionalización en las carreras de Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe atendidas desde la Matriz Cuchipata Azogues, con los centros de apoyos en las seis provincias amazónicas en base al proyecto de profesionalización Amazonía UNAE: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; región Sierra: provincia de Chimborazo, Azogues, Cañar y en la región Costa San Vicente Manabí y por implementarse en la región Insular.

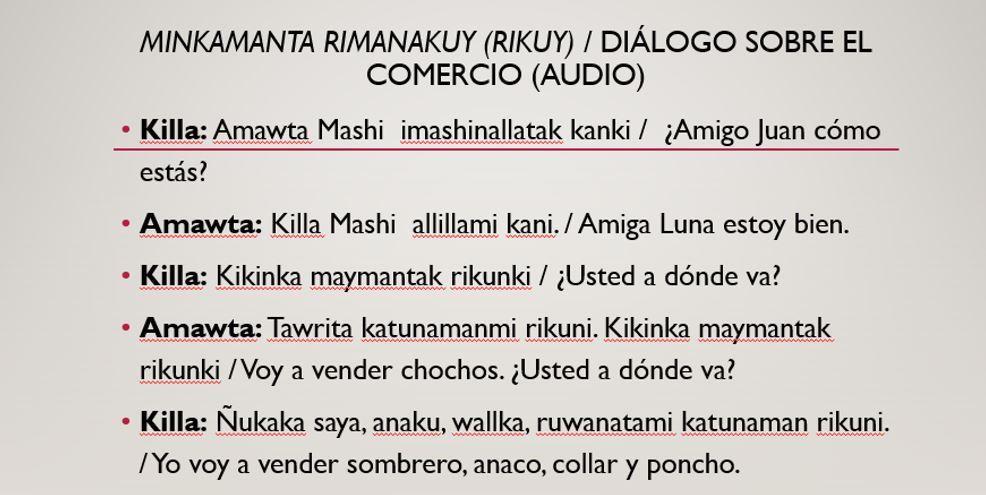

Bajo las políticas del modelo pedagógico UNAE, se realiza una muestra de la metodología del sistema de conocimiento el proceso de evidencias del tratamiento de las lenguas vivas el kichwa y otras ejecutadas en el Centro Apoyo Lago Agrio UNAE durante el corte académico septiembre 2019 a febrero 2020; generado por sus docentes de lengua ancestral kichwa. Mcs. Judith Cachipuendo, Lic. Luis Cevallos y Mgs. Víctor Llangarí con el equipo Matriz UNAE (2020).

Fotografía 3: Docentes de lengua ancestral kichwa bajo la coordinación del Mcs. Mario Yautibug Líder Constructo matriz UNAE, 2020. |

Imagen 4: Presentación de la temática 4 unidad de VIII ciclo de lengua ancestral kichwa. Dialogo sobre el comercio. |

|

Imagen 5: Presentación de tareas de los estudiantes de la 4 unidad de VIII ciclo de lengua ancestral kichwa. |

Imagen 6: Ficha de evaluación para los estudiantes de VIII ciclo de lengua ancestral kichwa. |

Pueblos y nacionalidades tejen la interculturalidad

Debo mencionar que el ecuador es un país megadiverso de culturas originarias que están establecidas en el numeral 14 del Artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce y garantiza a los pueblos y nacionalidades indígenas los derechos de desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.

Caudo. 2016, menciona que en las últimas décadas se vienen generando estudios y trabajos a partir de problemas relacionados con la atención educativa de poblaciones con antecedentes lingüísticos y culturales distintos a los de la sociedad mayoritaria. Esto tiene estrecha relación con el desarrollo de los movimientos sociales e indígenas, y las demandas de participación y garantías de derechos. Con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007), aparece el tratamiento de la diferencia cultural y las políticas de reconocimiento, y esta población emerge como sector destinatario de la “inclusión”. Cuando la Constitución del 2008 declara al Ecuador como Estado plurinacional e intercultural, se comienza a construir en el país un fuerte discurso inclusivo acompañado de nuevas políticas públicas.

En el territorio ecuatoriano desde antes de ser la figura de estado-nación, al comienzo de la vida republicana ya existía los pueblos y nacionalidades, con sus territorios bien demarcados, hoy se sigue dando el valor agregado que los territorios son sagrados en el numeral 5. Del artículo 57. Es mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita lograda en la presidencia de la república del Dr. Rodrigo Borja (1988).

Fuente: imagen en la página web. https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/culturas-nacionalidades/pueblos-nacionalidades-indigenas-ecuador-a0ubmq0jf

Fuente: imagen en la página web. https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/culturas-nacionalidades/pueblos-nacionalidades-indigenas-ecuador-a0ubmq0jf

Fuente: imagen en la página web. https://www.slideshare.net/PauGarca4/presentacion-al-inpc-del-pdot

Revitalización desde la consciencia lingüística

La realidad de la vida de cada uno de los pueblos y nacionalidades desde los espacios de la vida a nivel del mundo la consciencia lingüística nace desde la familia y en los CECIBs o UECIBs y las instituciones educativas interculturales, es una metodología que permite a todos los seres humanos ser entes reflexivos y creadores de sus propios aprendizajes por lo que la lengua es viva, desde el alma que nace a lo profundo del corazón.

“Por ello el gusto de escribir y leer es conveniente tener una consciencia lingüística que significa darse cuenta de cómo están organizadas las lenguas. En todas las lenguas podemos distinguir cinco niveles de organización: 1. La pragmática estudia el contexto psicosocial en el que vive una lengua. 2. La semántica (léxico) estudia el sentido de las expresiones verbales. 3. La sintaxis (sin ´con´, taxis, ´armonía, orden´) estudia el orden en el que debe estar las palabras en una oración. 4. La morfología estudia cómo está estructurada una palabra. Y 5. La fonología estudia los sonidos mínimos llamados fonemas con los cuales está constituida la lengua”, basada a los aportes de (Luis Montaluisa y Equipo DINEIB 2018).

Espacios territoriales en la diversidad de culturas homogéneas

El espacio territorial es un sitio determinado por la diversidad de seres y elementos de la vida que está ubicado en la PACHAMAMA (madre naturaleza), Ecuador llena de una diversidad de culturas con sus propias cosmovisiones en la que el ser humano por medio de nuestros sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto lo captura la realidad y la representación en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo.

Hay espacios que se han mutilado a ese proceso de enseñanza-aprendizaje desde el seno familiar, llevados por la a culturización y la no identificación de sus raíces originarias. Frente a ello las políticas públicas del sistema educativo están bien definidos como sistema de educación: el sistema educativo nacional, de referencia el sistema intercultural, el sistema de Educación Intercultural Bilingüe, y el Sistema de Educación Superior, que entre ellas tejen la hegemonía concentradas desde una posición estatal totalitaria.

Sisa Bacacela[8], manifiesta a raíz de la vulneración del derecho de los pueblos y nacionalidades a la educación intercultural bilingüe y la participación de las organizaciones con Decretos y reformas a la LOEI y su reglamento, casi en su mayoría, -salvo algunos, -los planteles trabajan con un solo modelo educativo y malla curricular monolingüe y monocultural, aunque haya la parte de vocación de los maestro/as del SEIB.

La instauración del nuevo modelo de gestión establecido según el Acuerdo Ministerial 020-2012. Estatuto Orgánico y manual de procesos, depende del PNBV (período de Correa) y el Plan Toda una Vida (del gobierno de Lenin Moreno), una educación patriarcal, hegemónica, homogénea, homocéntrica, (son diferentes) siguen siendo elitista que forman jóvenes sumisos, obedientes, individualistas y consumistas.

Esta política no ha cambiado en nada para la aplicación y práctica de los conocimientos, saberes, símbolos e idiomas de las nacionalidades. “Con estas políticas se ha violado la Constitución y sus Art. 347.9 y el Art. 57. 14 de los derechos colectivos, el derecho a tener una educación intercultural bilingüe conforme a la realidad socio cultural y lingüística de cada una de las nacionalidades y pueblos en el Ecuador” que hace referencia (Sisa Bacacela, 2020).

Conclusiones

La educación por más que este configurada en el ecuador como sistemas educativos es instrumento ideológico de transmisión y reproducción del sistema dominante colonial. Su objetivo es propagar un modelo de paradigma y pensamiento diseñado por la OCDE y la Agenda 2030. La mundialización del capital hoy a través de la pandemia, y la crisis mundial económica enmarcada por una corrupción totalitaria, va generando una sociedad estandarizada, conforme a las exigencias del mercado capitalista y dominante.

Ante esta realidad urge a las organizaciones de docentes, sobre todo del SEIB, las organizaciones de los pueblos y nacionalidades coordinar acciones para convocar a todos los sectores comprometidos con la EIB a reflexionar sobre el fortalecimiento de la “calidad educativa”, con la construcción de sus propias epistemologías, revitalización de “lenguas vivas” y tomar decisiones en la exigencia de nuestros derechos en el cumplimiento de la construcción de un estado plurinacional e intercultural.

Los CECIBs, las UECIBs, los institutos superiores y las universidades del país encaminen a los posicionamientos pedagógicos por la interculturalidad en Latinoamérica y el mundo, bajo la rectoría de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y las políticas públicas del Ministerio de Educación deben dar toda la apertura de que las lenguas vivas estén incrustadas en el currículo desde su propia cosmovisión a ser tratadas por principios y derechos los saberes, conocimientos y espacios de la cultura viva en los procesos metodológicos a ser sincrónicas en todos los procesos de la vida, Por lo que en el ecuador no se está cumpliendo el tratamiento de las lenguas.

Referencias bibliográficas

- Aguinda, Bertha. Planificaciones curriculares de PCA y PCD. UECIB Amauta Ñanpi. Puyo, 2014-2020.

- Ardila, Clemencia. López, Sonia. “Consciencia” lingüística y desarrollo cognitivo en la formación universitaria. Revista Pucara, N.º 27 (225-236), 2016.

- Constitución Política del Ecuador, 2008.

- Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, 2011.

- Llangarí, Víctor. Planificaciones curriculares de lengua ancestral kichwa. Centro de Apoyo Lago UNAE. Lago Agrio, corte académico septiembre 2019 febrero 2020.

- ME, Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Quito. SUBSEIB-Ministerio de Educación, 2013.

- MEC, DINEIB, DIREIB-A. Proyecto de Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía, Pastaza 2006.

- Montaluisa, Luís. Participación Comunitaria en la Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador. Vermont USA: School for Internacional Training, 2003.

- SEIB, DINEIB, MINEDUC, Taller Pedagógico para Educadores del SEIB. Quito, 2018.

- SENESCYT, Ley Orgánica de Educación Superior, 2010.

- UNAE, Docentes de Lengua Ancestral Kichwa. Currículo de lengua ancestral kichwa. Azogues, 2019.

- UNAE, Docentes de Lengua Ancestral Kichwa. Módulo de Lengua Ancestral Kichwa de V, VI, VII, VIII Ciclo de la carrera de profesionalización. Azogues, 2019.

- UNAE, Modelo Pedagógico. Azogues, 2016.

- Washicta, Rubén. Planificaciones curriculares de PCA y PCD. UECIB Amauta Ñanpi. Puyo, 2020.

[1] Constitución Política del Ecuador, 2008.

[2] Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, 2011.

[3] Las unidades de aprendizaje en el SEIB están consideradas de los siguientes procesos: EIFC. Unidades 1 al 10; IPS. Unidades 11-15; FCAP Unidades 16-21, 22-27, 28-33; DDTE Unidades 34-40, 41-47, 48-54; PAI Unidades 55-61, 62-68, 69-75 y 1er, 2do y 3er año de bachillerato.

[4] Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Amauta Ñanpi, ubicada en la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza (Ecuador), con la oferte educativa de EIFC (educación inicial), EGBIB (educación básica) y BIBGU (Bachillerato Intercultural Bilingüe General Unificado), su Acuerdo Ministerial de funcionamiento N° 0407 del 20 de febrero 2015.

[5] Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología.

[6] Consejo de Educación Superior.

[7] El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

[8] Sisa Pacari Bacacela Gualán, es coordinadora de la Red de Educadores Indígenas -UNE-Ecuador y Dirigente de Formación Política de SAKIAT del Pueblo Kichwa de Saraguro-Ecuador.

![]()

Muy buena información académica e investigativa acerca de nuestras lenguas vivas, es necesario fortalecer para que siga permaneciendo en el espacio y en el tiempo.