Por: Ileana Almeida

Por: Ileana Almeida

Filóloga

Foto portada: CRIC

Noviembre 14 de 2020

El análisis del actual Estado-nación ecuatoriano uninacional y excluyente, y la posibilidad teórica de llegar a ser un Estado plurinacional e incluyente, es por su naturaleza de carácter transdiciplinario. Solo desde diferentes ángulos se pueden comprender los múltiples hechos históricos económicos, políticos y jurídicos que implica.

La presencia de antiguas formaciones étnico-históricas dentro del territorio del Ecuador, no se refleja en la conformación del Estado ecuatoriano.

Historia del Estado nacional, retardatario

El antecedente del Estado ecuatoriano como único poder versus las diferentes conformaciones nacionales en su seno, es el resultado de la Colonia y la conquista española. El Tawantinsuyo o estado incásico había llegado a articular las diversas formaciones que existían en el inmenso territorio, por lo tanto es el que representa en forma global la opresión colonial. Para el incario implicó la pérdida de las funciones de la cúspide de la clase gobernante, la redistribución de los ingresos en beneficio del aparato colonial, la ruina de las formas superiores de la cultura urbana, la incorporación al agro de gran parte de la población urbana, se instituyó el sistema de elevados tributos, la aplicación del trabajo forzado de la población, el establecimiento de la propiedad privada de la tierra, la usurpación de los recursos naturales, el establecimiento del derecho de propiedad privada de la tierra, la destrucción parcial de la comunidad, la explotación compulsiva de la agricultura, la apropiación de los recursos naturales. Las imposiciones coloniales se agudizaron en los Andes a raíz de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Según los datos históricos, luego de la muerte de Tupac Amaru II, en el siglo XVIII, quien había desafiado como nadie al poder colonial, se prohibió el uso de los ropajes, atavíos y símbolos incásicos. Se proscribieron las pinturas o retratos de los soberanos incas, la escenificación de dramas como el Apu Ollantay y todos los escritos que hicieran referencia a las antiguas glorias del Tahuantinsuyo, incluyendo los “Comentarios Reales de los Incas”, de Garcilaso de la Vega. También se prohibieron los emblemas y las banderas, los instrumentos musicales y los rituales religiosos. Incluso pasó a ser ilegal el uso de la lengua quechua. El primer modelo colonizador fue la encomienda con exigencias de orden económico,, jurídico y religioso. La instauración del dominio colonial español es el antecedente de los futuros estados nacionales y de los pueblos originarios segregados.

La independencia de las colonias americanas no significó el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Pronto se olvidaron los empeños de Bolívar y San Martín por liquidar el régimen colonial y hacerles justicia. Aunque de sedimento nacional escaso, los estados andinos se fundaron en un nacionalismo criollo amnésico en relación a los pueblos originarios. En la práctica resultaron ser aparatos burocráticos que fijaron la territorialidad y el funcionamiento administrativo de la nación mestiza excluyendo a los pueblos originarios ignorando sus derechos históricos y políticos. La iglesia que obedecía al poder de la metrópoli pronto se constituyó en un organismo sustentador de las clases dominantes en formación. Con el tiempo fue el factor de mayor explotación al indígena, la mayor acaparadora de las tierras que habían pertenecieron a los ayllus. El quechua, simplificado y deformado se convirtió en el medio más importante de la imposición ideológica. Los excesos del régimen servil se manifestaron sobre todo en zonas rurales y en el trabajo agrícola de los latifundios.

En las primeras décadas del siglo XIX, se establecieron los Estados nacionales, en ellos se expresó la voluntad de los criollos de tomar en sus manos los destinos de los nuevos países. Los estados nacionales se mostraron como órganos incapaces de garantizar la igualdad étnica y no captaron ni recogieron las características peculiares de los pueblos asentados en los distintos territorios, peor integrarlos en estados multinacionales

El Estado fue la estructura para consolidar los elementos de las naciones criollas que pasaron a ser naciones-dominantes, mientras los pueblos indígenas quedaron como dominados. Esta situación se expresa en el rol del español como lengua oficial, lengua de la política, la ciencia, la educación , el arte, los medios de comunicación colectiva, la iglesia, mientras las lenguas de los pueblos originarios fueron desplazadas a funciones mínimas: la familia y el trabajo; la cultura occidental predomina en todos los ámbitos sociales, pero las culturas indígenas son tomadas como residuos vetustos, interesantes algunas para mostrar algo “exótico” a los turistas; el territorio estatal es resguardado y defendido como el suelo patrio sagrado, en cambio los territorios indígenas no existen, son simplemente regiones del páramo, la montaña o la selva ecuatorianos sin habitantes. La idea de integrar al Estado a los pueblos indígenas en un estado multinacional no pasó ni pasa por la cabeza de ningún presidente ecuatoriano, ni por los políticos del país, ni siquiera por la conciencia general de los ecuatorianos pertenecientes a la nación-estado ecuatoriano.

Las clases sociales son solo una de las formas históricas de desigualdad social, el Estado- nación o estado uninacional es otra de las formas. Se trata de un Estado que en la práctica considera que los pueblos originarios no están a su altura y los desplaza a través de sus instituciones políticas de dominación, así tenemos un ministerio de cultura que llama a las culturas indígenas “saberes ancestrales”, que aún considera lengua a la española y “dialectos” al habla de los indígenas, un ministerio del ambiente que tala, quema y contamina, uno de gobierno que no garantiza los derechos de los pueblos indígenas y más bien los agrede. Un Ministerio de defensa nacional que obligó a los shuar a enfrentarse con sus hermanos del Perú en una guerra limítrofe entre los dos estados, además una Asamblea que no legisla convenientemente sobre la consulta previa para la exploración de territorios indios. Una Cancillería que atrae a los indígenas para volverlos funcionarios al servicio del Estado

La exclusión nacional agrava la situación de clase que viven los indígenas tanto en el campo como en la ciudad adonde migran por falta de tierras y oportunidades de vida y trabajo. En las urbes los indígenas realizan los trabajos más arriesgados e insalubres. Hablar mal el castellano, no actuar con códigos culturales occidentales, agrava la explotación económica.

La desigualdad en la globalización

El Estado no protege a los indígenas de los daños sociales y culturales del capital industrial moderno. En el capitalismo global la dominación a los pueblos indígenas se agrava, se invade y destruye sus territorios, su entorno ecológico. Sus espacios de vida están amenazados. Reclaman la protección del Estado nacional que se inclina hacia el mercado y al usufructo económico de los recursos indígenas.

Se trata entonces de que el Estado ecuatoriano sea en relación a los pueblos indígenas más democrático, más condescendiente, menos agresivo, menos racista, menos exclusivo.

Instituir las necesidades indígenas

En la Constitución del 2008 se declaró al Estado ecuatoriano plurinacional, pero los pueblos indígenas necesitan de formaciones institucionales, que a través de leyes expresen sus necesidades y requerimientos, por supuesto, no de formas abstractas o copiadas, sino de las que manifiesten el contenido histórico-cultural concreto y diferente que define a sus sociedades. Esto claramente involucra decisiones del Estado y el Derecho.

El asunto no es corregir políticamente lo que los pueblos no tienen o no han llegado a tener, sino que se incluyan creativamente instituciones vigentes en la vida y cultura de los pueblos originarios en la estructura estatal o en todo caso, tomando aquellas que perteneciendo a ámbitos universales en general, se vuelvan necesarias para la participación de los pueblos originarios, se trata de crear una estructura sociopolítica que no sea ajena a las nacionalidades marginadas, que tenga la misma consideración a la nación ecuatoriana.

La opresión nacional se evidencia principalmente en la enseñanza y en la historia. Vamos a tomar aquí el más importantes empeño indígena por institucionalizar el derecho a la enseñanza. La Educación Intercultural Bilingüe, surge del hondo convencimiento de igualdad, de un pensamiento político claro y del movimiento espiritual de los pueblos. Significa también la intención de aceptar otra cultura.

La historia de la Educación Intercultural Bilingüe en los últimos tiempos incluye la creación de las escuelas indígenas de Cayambe apoyadas por los partidos comunista y socialista, además se hablaba de defender las tierras, las Escuelas radiofónicas de Ecuador creadas por la iniciativa de monseñor Proaño, el sistema radiofónico shuar, las escuelitas que surgieron en Cotopaxi, Simiatuk, y en otros sitios del país, y por último la DINEIB, Dirección Nacional de Educación Intercultural bilingüe, creada el 9 de noviembre de 1988, que otorgó a la lucha indígena por fin, un espacio de la autonomía necesaria.

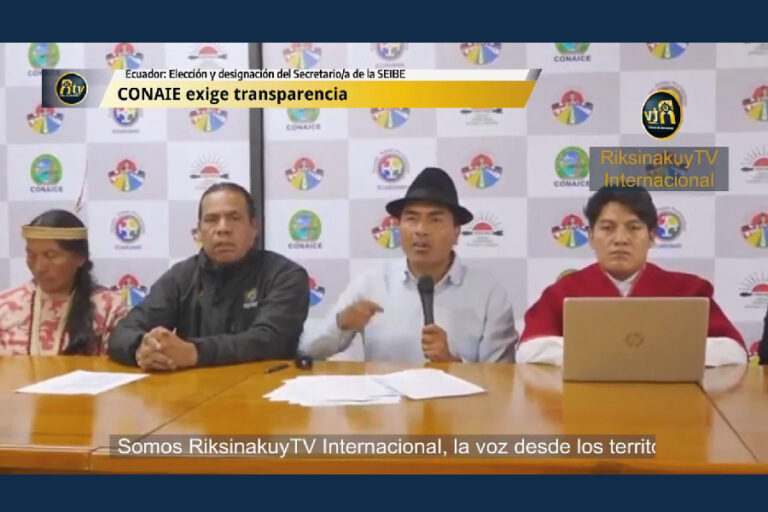

La Dineib surgió como un convenio entre el Ministerio de Educación y la Conaie, fue el testimonio de la libre y pacífica expresión de un particularismo cultural e histórico. En el proceso de rescate e investigación de las lenguas y culturas tradicionales aplicables a la Educación, muchos indígenas se formaron como profesores, como especialistas en sus logros. Ellos han escrito sobre sus lenguas, sus memorias, sus prácticas culturales, sus conocimientos ambientales. Libre y pacíficamente se iban fortaleciendo sus identidades recelosas. Se sacaron a la luz datos de enorme importancia científica que muestran el proceso del pensamiento humano. Se podían ver en las estructuras de las lenguas originarias las relaciones más variadas entre las cosas, y entre los hombres y las cosas. Así también se recordaba los momentos heroicos vividos por los pueblos en sus luchas reivindicativas.

Pero el rechazo a una educación y una historia propia hicieron ver la verdadera ideología del Estado-nación ecuatoriano. La negación a aceptar la autonomía indígena en el campo de la enseñanza se manifestó en el mal traro que recibió la DINEIB que se regía por el orgánico funcional expedido en 1989 en cumplimiento de la Ley 150 de 1992, contenido en la Constitución:

La desestabilización de DINEIB comienza en año 2006, por un ministro de Educación encuadrado en la idea de Estado retardatario que debe colonizar a las naciones indígenas que viven en su propio seno, que se niega a comprender la lucha por una educación propia y por un espacio de autonomía. Se intervino la Dineib, violando la ley a través del decreto 1585, a lo que los Indígenas se opusieron tenazmente. Desde el gobierno se crea la Subsecretaría del Diálogo Intercultural para arranchar a las organizaciones su espacio autonómico y someterlo al Estado. Comienza una campaña para desestabilizar la DINEIB, se la acusa de politizar la educación por publicar textos sobre los levantamientos indígenas. La Subsecretaría lanza una campaña de desprestigio y desestabilización contra la institución Indígena, se manda a quemar los libros que tratan de los levantamientos indígenas y se acusa a la DINEIB de politizar la educación, se llega al extremo de intervenir con la policía las oficinas de la Dirección para sacar al director legalmente elegido por las organizaciones.

La DINEIB resistió, quedó en manos indígenas, pero en 2007 llega Rafael Correa al poder, el ministro de Educación y Cultura (que es el mismo que desempeñó el cargo en el gobierno anterior) aconseja una política de enseñanza estatal que excluye la dimensión de los pueblos originarios, su visión comunal, estética, ética epistemológica. Se unen los sistemas educativos hispano y bilingüe- intercultural. Se pasa por alto ufanamente la diferencia entre ciudadanía y pertenencia nacional. El movimiento indígena se fragmenta dejando a la Dineib más vulnerable que nunca, El Estado adquiere carácter de institución total en relación a los proyectos educativos indígenas.

La Nueva Constitución del 2008 garantiza los derechos colectivos entre ellos el de la Educación Indígena propia, pero las cosas fueron distintas, no se tomó en cuenta el texto constitucional, se plantea que la relación con otra lengua debe hacerse más bien con el inglés y no con una de las lenguas nativas. Correa centraliza la Educación, los directores provinciales ya no son escogidos por líderes indígenas sino que pasan por el Consejo de Participación ciudadana y Control social. Con el cambio de estatutos, los directores fueron escogidos por ser afines al gobierno correísta, la mayoría de ellos desconocen las lenguas indígenas. Por sobre los ideales se impone el poder político de la nación dominante y el Estado.

El principal objetivo de la Educación Indígena fue prioritariamente, apoyar la escuelita familiar y comunitaria. En ellas debía resonar el mismo acento con el que le habla al niño su mamá, el niño estaba inmerso en su entorno, el niño aprendía a describir su contorno. Llegaron las Escuelas del Milenio y se terminaron las escuelitas comunitarias, los niños ni siquiera pueden acceder a escuelas lejanas. A pesar de que la Constitución señala que la lengua principal de instrucción y alfabetización debe ser la de la nacionalidad correspondiente, los niños deben aprender el idioma cultivado que es el español, en el fondo se trata de que se olviden o por lo menos se devalúen las lenguas indígenas. Se quiere que el niño indígena vea la imagen de la nación dominante, y no ver otra cosa que ella.

La identidad de los niños indígenas tiende a desaparecer por obra y gracia de las imágenes de enseñanza que muestran otra realidad: niños de otro color, con ropa y zapatos nuevos van por las calles de la ciudad.

Con palabras de la antropóloga Martha Cruz Rodríguez, española, pero con gran sentimiento de solidaridad y amor por los niños indígenas: “todo lo que pasa con la Educación Intercultural Bilingüe se resume en el momento cívico “cantar el himno nacional a nuestra bandera, debemos ser buenos ecuatorianos, buenos ciudadanos, alzar nuestras manos y sentirnos orgullosos de nuestra nación. Un tanto irónico para un Estado Plurinacional, según reza la Constitución”.

Hablamos entonces de dos nacionalismos? Sí, pero el uno expresa el nacionalismo de Estado dominante, el otro el de pueblos en resistencia, nacionalismo surgido de la urgencia de defender una identidad y una libertad de ser pueblos y que por supuesto no tiene que ver con el estalinismo, con el que se lo quiere confundir.

![]()