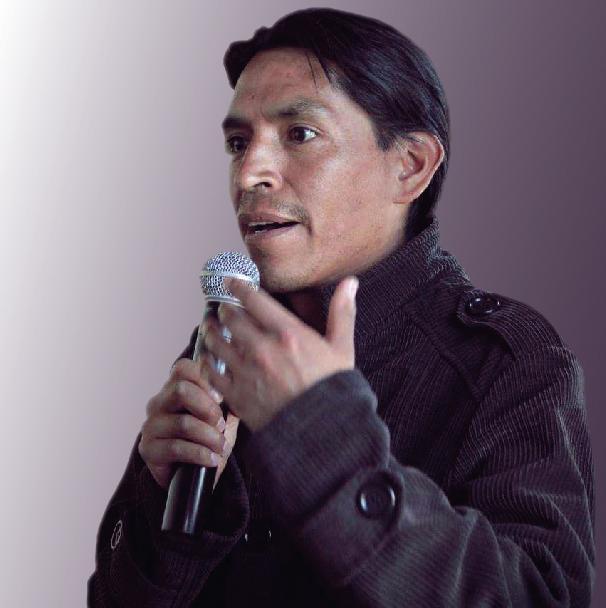

Por: Rosendo Yugcha Changoluisa

Por: Rosendo Yugcha Changoluisa

Pueblo Kitukara, Comunicador Social

Desde el barrio

Junio 20 de 2019

Para las y los mestizos, zapatear en el Inti Raymi es: un desafío étnico de búsqueda o reconocimiento de sus raíces ancestrales, una simulación auto adquirida siguiendo patrones de comportamiento ajenos aceptados o impuestos temporalmente, una posibilidad de vivir una expresión distinta para apoyar la revitalización cultural y la diversidad o simplemente bailar.

Desde un relativismo cultural, en donde todo es potencialmente aceptado por la sociedad, todas estas respuestas sirven. Pero desde una perspectiva crítica, es preciso un análisis y reflexión que abra y aporte al debate. Este breve ejercicio intenta un acercamiento a la vivencia del Inti Raymi, para descifrar los intereses implícitos y explícitos presentes en la participación mestiza en celebraciones indígenas.

El Inti Raymi está relacionado con la vigencia de un calendario agro astronómico con el cual es posible determinar los tiempos para la siembra y cosecha, es decir el proceso de vida del ser humano en íntima relación con la naturaleza. Por tanto, es apenas una parte importante pero no aislada, de un conjunto de saberes ancestrales que sigue vivo por la práctica cotidiana de varias culturas, pero que étnicamente ha sido vinculado a la ruralidad y al mundo andino indígena.

La celebración del Inti Raymi coincide con el tiempo de la cosecha y no se remite una fecha específica sino a un espacio tiempo previo y posterior a la fecha del solsticio de verano, el 20 o 21 de junio, que conlleva varias actividades y componentes interrelacionados. Desde una perspectiva indígena crítica, la folclorización auspiciada por el pensamiento occidental, ha reducido su amplio contenido a una dimensión festiva que se ha vuelto atractiva al mundo mestizo urbano y rural, descontextualizando su contenido y trascendencia inmaterial, prestándose a una manipulación y segmentación de su vivencia.

Como resultado de este fenómeno social que se origina con el ingreso y posicionamiento de lo indígena en el imaginario urbano, que en Quito se consolida con las movilizaciones de los años 80 y 90; se produce un pragmatismo de doble vía que aprovecha la oportunidad para posicionar elementos simbólicos de la celebración vinculados con la música, el baile, el vestuario, la tradición oral y la gastronomía y la intervención de las tecnologías de la información.

La vivencia y el sentir mestizos se transforman en productos comunicacionales de representación que siguen parámetros definidos previamente. De esta manera la celebración se convierte en un espectáculo momentáneo donde las reglas del juego se plantean desde intereses más particulares que se justifican en su deseo de rescatar tradiciones y costumbres, asumiendo temporalmente comportamientos ajenos a su cotidianidad, voluntariamente por compromiso social con la fiesta y por una carga sutil de presión social.

En las últimas décadas dos conceptos han modificado la perspectiva del acercamiento al otro distinto. La interculturalidad, que es más que una simple aceptación y tolerancia de múltiples culturas, pues demanda una actitud de asumir al otro con empatía para aprender de él. El otro es la revitalización cultural que supera esa intención inicial de rescatar o recuperar tradiciones y costumbres. Con este enfoque, el Inti Raymi ha llegado a muchos sectores mestizos urbanos e incluso a las universidades.

Finalmente, está el vivir el año por año, el ganando plaza, el ashinti ashinti, el juyayay, el cómo se baila, el gustulla gustulla, sel an pedro kuna, el ojajaja y muchas otras frases que tal vez resumen o reemplazan en la práctica de las y los mestizos todo lo dicho anteriormente.

![]()